L’ANXIOPHANIE COMME ÉDUCATION À LA SANTÉ PSYCHIQUE ET COMME ÉMANCIPATION DU PATIENT.

(Mathias Moreau)

.

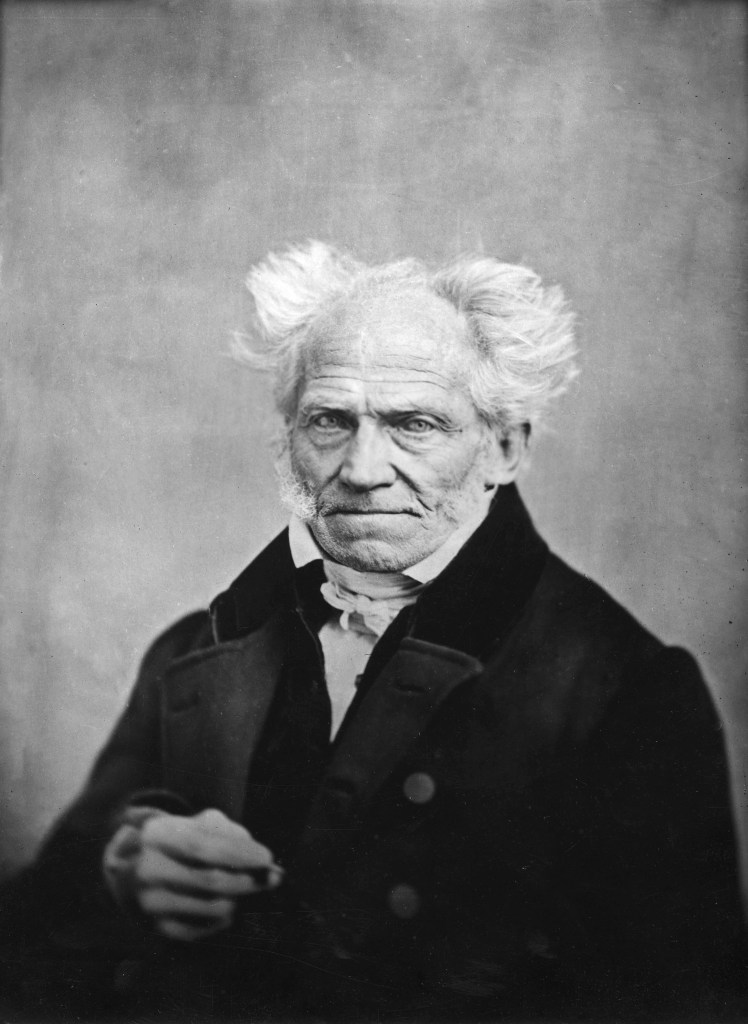

En 1844, quand Le concept de l’angoisse parait, Søren Kierkegaard a déjà rompu beaucoup de ses relations avec le monde extérieur. Son mariage avorté pour des raisons obscures à la principale concernée, Régine Olsen, n’a pas arrangé ses rapports avec ses concitoyens de Copenhague. Kierkegaard ne sort plus beaucoup de chez lui et passe son temps à écrire. Mais peu lisent ses livres et il finit par se faire l’observateur acerbe de la société danoise en s’attirant les foudres de la presse et des instances religieuses.Rétrospectivement, l’existence de Kierkegaard ne pouvait être autre. Son enfance avait été particulièrement difficile. Sous l’autorité d’un père dépressif, empreint de dévotion protestante austère et les morts de sa mère et de cinq de ses frères et sœurs, Kierkegaard semble enfermé dans un monde à la morbidité certaine. Mais ce qui apparaît comme une vie vouée à l’échec relationnel le plus cuisant, s’avère être d’une richesse intellectuelle singulière : Kierkegaard devient l’inventeur d’un existentialisme moderne, poursuivant en d’autres termes les travaux d’auteurs aussi différents que Saint-Augustin, Montaigne ou Rousseau.

Kierkegaard, cloîtré entre quatre murs et poursuivant inlassablement différents écrits au jour le jour, met à nu l’être comme jamais auparavant. Avec lui, l’individu apparaît dans toute son étrangeté. Étrange aux yeux du monde, étrange à ses propres yeux, l’individu kierkegaardien plonge dans un méandre de sensations qui lui étaient jusque-là inconnues. Et notamment celles amenées par l’angoisse.

Si l’existentialisme ne prend pas sa source avec Kierkegaard, il explose définitivement avec lui dans le cœur de la philosophie moderne du XIXème siècle. À sa suite, travailleront nombre de penseurs qui prendront à-bras-le-corps le concept de l’individu pour le sortir du marasme des représentations sociétales et étatiques.

Avec eux, il m’ait apparu important de suivre le même chemin, et pour cela, se servir de l’angoisse existentielle et de mon parcourt de soin. J’affirme que l’aspect pathologique de l’angoisse est une invention sociétale qui empêche, par son refus de comprendre ce qu’est la réalité biologique, l’émancipation de l’individu en tant qu’il est un être foncièrement cénesthésique. Piétinant allègrement ce foisonnement vital, la société a asphyxié l’individu dans son émancipation de toutes les croyances. Faisant de l’angoisse un mal à combattre, elle a conforté le patient dans son rôle de citoyen respectueux des dogmes qui l’enchaînent. Notre philosophie de l’éducation à soi doit commencer ici par la destruction de toutes ces croyances.

- L’angoisse d’un point de vue biologique et comme concept

Nous devons, avant toute chose, définir clairement ce que la médecine appelle angoisse. Différente du stress en tant que celui-ci relève de la normalité et de l’adaptation à une situation sortant de l’ordinaire, et de l’anxiété en termes de degrés, elle est considérée comme un événement paroxystique dont les causes sont à observer à partir des organes du système nerveux. Production de neurotransmetteurs et d’hormones, en l’occurrence adrénaline, noradrénaline et cortisol, réactions de l’hypothalamus, du thalamus, de l’amygdale, de récepteurs particuliers post-synaptiques, etc., la décompensation de l’angoisse est un enchâssement d’événements chimiques et d’interactions organiques non pas chaotique, mais ordonnancé de façon millimétrée. La première erreur est donc de considérer ce qui apparaît comme déréglé comme l’étant véritablement.

Autre élément d’importance, l’influence de l’environnement sur cette physiologie. Il faut une fois pour toute comprendre que cet agencement organique est intimement lié à ce qui l’entoure, et que son fonctionnement ne peut s’entendre qu’au regard de ce que nous sommes – une entité réagissant de façon unique, et cela même si nous partageons tous la même fondation cellulaire – et de la manière dont nous sommes. Ce que nous entendons, voyons, ce que nous subissons psychiquement impacte foncièrement et durablement l’agencement cérébral en ouvrant et fermant nombre de récepteurs neuronaux. La plasticité cérébrale est donc à la fois l’allié et l’ennemi. Elle forme et déforme à volonté, entraînant l’individu dans un possible labyrinthe inextricable s’il n’est capable de comprendre la direction que prennent ces expressions organiques.

Car pouvons-nous réellement parler d’un ordre précis à espérer ? D’un ordre biologique qui répondrait aux ordres d’une pensée sociétale commune acceptable ? D’un ordre biologique qui signerait des documents officiels rédigés en vue d’arranger les affaires d’un État en difficulté dans les sondages ? Si oui, cela amènerait à concevoir l’anatomie, la biologie comme une affaire d’exigence sociétale et non comme une réalité biologique intangible. C’est ce qui germe depuis longtemps déjà dans les arcanes du pouvoir, à tout fin de redessiner les droits de l’individu. Lorsque l’un accepte une vision dogmatique de ce que doit être la santé, l’autre est jeté en pâture à la dénonciation et la mise au rebus. C’est ce qu’explique Michel Foucault dans L’Histoire de la folie à l’âge classique (1961), lorsqu’il énumère les raisons qui ont fait que les malades psychiques n’ont finalement jamais été considérés.

La valeur pionnière de l’angoisse vient renverser toutes les sensations normées, connues jusque-là.

Il faut évidemment lutter contre cette idée d’un état de marche socialement et médicalement acceptable, ce qui sous-entendrait que la science peut être utilisée pour la validation de certains comportements individuels et le rejet d’autres. Il faut au contraire entendre cette « confusion » chimique et ces réagencements synaptiques comme une simple expression différente de ce que nous croyons être la normalité. Ce fut entre autres choses, le travail philosophique de Georges Canguilhem dans son ouvrage devenu un classique des sciences humaines et sociales : Le normal et le pathologique (1966).

Mais revenons à l’influence de l’environnement sur le fonctionnement de l’être humain et son incroyable valeur fondatrice, à la fois en tant que vecteur de construction individuelle physique et psychique, et d’autre part en tant qu’axe de destruction possible d’une certaine forme d’équilibre social. Comprenons alors cette déconstruction d’équilibre comme outil, comme une part importante de la construction des valeurs d’un individu, en ce sens que la reconfiguration d’une norme sert à la construction axiologique de ce même individu.

En déconstruisant ce qui nous a construit sur les bases d’une entente collégiale sur la norme et le pathologique, nous interrogeons notre capacité à investir philosophiquement et d’un point de vue strictement personnel des concepts qui nous ont été donnés comme ne pouvant être discutés. Ici, nous construisons notre axiologie. Une axiologie personnelle qui ne peut être construite sans, au préalable, déconstruire celle imposée qui faisait que nous ne pouvions trouver notre voie propre en ce monde. C’est ici toute la valeur pionnière de l’angoisse qui vient renverser toutes les sensations normées, connues jusque-là, mais qui ne participaient pas à l’émancipation de l’individu en tant qu’il se doit d’accéder aux outils pour sa libération des certitudes doctrinales.

Et l’apparition de l’angoisse existentielle, ce que j’appelle anxiophanie, vient jouer ce rôle de détonateur, vient redéfinir ce qu’est la santé, ce qu’est le handicap, et rebat les cartes d’un jeu faussé par l’opinion.

Si par exemple, l’impact environnemental sur la physiologie était une chose sur laquelle il était impossible de revenir d’un point de vue épistémologique, l’individu aurait moins à batailler contre les croyances et les superstitions de tout ordre. Mais son ignorance en matière de physiologie humaine, difficilement entendable au XXIème siècle, est à ce point telle, qu’elle le contraint à l’improvisation ou à la pensée magique. Car s’il est évident pour la majorité des personnes qu’il existe un événement déclencheur de l’angoisse, très peu de ces mêmes personnes entendent que le fonctionnement des organes en cause est une réelle – et peut-être l’unique – façon d’appréhender une réalité qui avant d’être psychologique n’est que biologique.

Il faut questionner cette évidence qui fait appel à l’absolue méconnaissance du public quant à ce qu’est le fonctionnement organique, et peut-être y répondre en acceptant que l’individu a perdu la partie contre la société dogmatique. Que les informations qu’elle distille ou refuse de distiller, ont définitivement eu raison de l’intérêt absolument nécessaire qu’il devrait porter au fonctionnement de son corps ; car il existe une indifférence dramatique qui tourne au dédain même quant à la connaissance portée à la physiologie.

Reléguée aux connaissances de seconde zone, elle est pourtant celle par qui arrive l’ouverture au monde en tant qu’elle découvre le rapport que nous avons avec le κόσμος. Ce kósmos que les Grecs estimaient être l’ordre de marche de la Nature. C’est-à-dire un agencement serein entre toutes ses composantes : Dieux, humains, animaux et végétaux.

L’intérêt de la vision cosmique grecque est qu’elle place l’homme dans le même monde que tout ce qu’il l’entoure. L’homme n’est en rien transcendant. Le kósmos grec lui apporte les connaissances nécessaires sur ce qu’il est et ce à quoi il aspire. C’est-à-dire l’entente parfaite avec une cénesthésie qui vit une existence autonome suivant les éléments qui la stimulent. Mais nous avons perdu ce kósmos. Nous avons privilégié une forme de transcendance qui a anéanti tous les espoirs de voir cette entente cosmique perdurer. C’est cette transcendance, héritée en partie de l’hégémonie scientifique apparue au XIXème siècle, qui a produit, paradoxalement, cette mise à l’écart de la connaissance personnelle.

Parce que la science s’occupait désormais de tout, mais qu’elle oublia en chemin la formation de l’individu à sa propre santé, savoir comment l’homme fonctionnait fut un concept passé aux oubliettes. Ce fut ici le début de son déclin. En oubliant comment et pourquoi il agissait, il en oubliait son appartenance au Grand-Tout.

- L’espoir de l’affranchissement des croyances

Cette manche perdue, nous ne pourrions alors qu’imaginer ce que pourrait être un monde dans lequel les connaissances en physiologie seraient certaines pour l’ensemble des populations et entrevoir peut-être par cette entremise un formidable moyen d’émancipation des carcans de croyances. Comprenant comment fonctionne son corps et au regard de ses observations quant aux comportements de ses pairs, l’individu devenu sensible à la cénesthésie, comprendrait qu’elles sont universelles parce que la physiologie l’est également. Nous pourrions alors entrevoir ici, une compréhension générale de ce qu’est l’être humain : une adaptation cellulaire permanente à un environnement. Mais ceci semble échapper à l’entendement collectif, ce qui plonge l’individu dans un combat permanent avec lui-même, et a fortiori avec les autres.

Ma philosophie est ici de choisir l’anxiophanie comme exemple à cette compréhension définitive du fonctionnement biologique. Avec l’apparition de l’angoisse et de ses symptômes végétatifs envahissants, nous pouvons tirer les fils d’une pelote qui nous lie à la psychologie, la philosophie, la sociologie, l’anthropologie… et sortir de l’incapacité à comprendre ce que le dogme a fait de nous. Le dogme et le vulgaire, qui s’inscrivent tous deux dans une dynamique de dissimulation. Parce qu’ils taisent et refusent de dévoiler, le dogme et le vulgaire jouent le jeu morbide de l’ignorance. Ils noient l’individu sous la masse, masse de la méconnaissance, masse soumise se jetant aux pieds de l’émotion, masse aveugle et masse dont l’indignation est à géométrie variable. Le rôle de l’anxiophanie est inversement proportionnel à ceci, car l’anxiophanie est une preuve. Une preuve éclatante de la vitalité de l’individu.

En ouvrant les portes de la cénesthésie, l’angoisse ouvre les portes de la conscience. Et il n’y a de conscience qu’au regard de ce que nous pouvons ressentir somatiquement. Le corps est l’accès. L’accès à l’intelligible via le sensible. Tout ce que nous avons compris de ce qui nous entoure a pris, un jour, le chemin du corps. Avant l’explosion psychique, il y eut l’explosion physique. Il faut entendre cette réalité comme vérité, comme absolue vérité dans notre quête de la vérité. Si la philosophie a éternellement œuvré pour cette découverte, son erreur manifeste fut d’avoir délaissé cette vision cosmique grecque primordiale. Tout comme l’humanité, dans son expansive volonté d’arrêter le temps, d’arrêter ce qu’elle considérait comme maladie, a perdu l’essence même du soin. Des siècles perdus à vouloir stopper les expressions différentes de la vie, ont accéléré la confusion pour une définition pourtant simple de ce qu’est la vie.

À titre d’exemple, nous pourrions évoquer la vision hippocratique de ce que doit être la médecine et la comparer à ce qui fut fait dans les hôpitaux du monde entier pendant les siècles qui nous séparent d’Hippocrate. Après un acharnement frénétique à maintenir l’individu en vie contre le cours de la logique vitale, il faudrait parvenir à la conclusion qu’Hippocrate avait finalement raison. « […] la médecine : c’est délivrer complètement les malades de leurs souffrances, mitiger les maladies très intenses, et ne rien entreprendre pour ceux que l’excès du mal a vaincus1. » En d’autres termes, il s’agit là d’une acceptation de la valeur absolue de la Nature. Comment l’Homme qui est une expression de la Nature a pu être assez suffisant pour espérer la contrer ? Et par-là même renier ce qu’il est réellement ? C’est-à-dire la Nature elle-même.

En ouvrant les portes de la cénesthésie, l’angoisse ouvre les portes de la conscience.

Si la médecine doit effectivement servir à trouver un remède, elle doit être avant tout un accompagnement, une éducation à ce qu’est la nature du vivant. Et nous trouvons dans l’apparition de l’angoisse, à l’instar de Kierkegaard, un formidable moyen de prendre à-bras-le-corps cette Nature qui nous gouverne, et d’en faire une alliée. Quand bien même ce qui est appelé la maladie ou ce que nous comprenons comme étant le désespoir d’être malade n’est pas ce que nous semblons désirer, l’occasion est aussi idéale de questionner ce par quoi est convoqué le désir, de se fondre en ce que la Nature a créé comme étant l’esprit, ce concept qui semble diriger justement le désir. Mais là encore, nous devons faire face à une ignorance totale quant à la définition précise de ce qu’est l’esprit. Si elle était entendue, si les composantes de l’esprit étaient énoncées une fois pour toutes, la population ainsi au fait de ce qu’il est, pourrait s’en servir comme d’un outil de compréhension des causes et conséquences. L’esprit deviendrait donc l’outil par excellence pour un accès à une conscience précise de ce qui fait se mouvoir notre volonté ; et entrevoir que cette volonté est toute tournée vers des motifs extérieurs et qu’il faut dans un retour à soi, entreprendre une conversion de ces motifs externes en des motifs internes.

En introduction de son Essai sur le libre arbitre (1839), Schopenhauer associe conscience et volonté en écrivant que la conscience de ce que nous sommes s’éclaire avec le concept de volonté. L’individu conscient est celui qui sait que la volonté prend des formes multiples, que « tout fait psychologique2», sentiments, affections et passions sont « des manifestations de la volonté3. »

Tout n’est que désir et répulsion. Non pas que nous désirons être malades, non pas que nous désirons voir apparaitre l’angoisse et son cortège de symptômes envahissants, mais le fait que nous désirons la vie comme nous désirons la mort, nous renvoie inexorablement à la volonté. Ainsi l’anxiophanie, le corps cénesthésique et l’esprit créent chez l’individu la conscience du vouloir, permettent à la conscience de s’enraciner dans le réel, c’est-à-dire la conscience de soi. Nous pourrions alors construire ici une éducation noble par le biais de l’effroi qui nait de l’anxiophanie. Car ce bouleversement, parfois panique, est le terreau pour une approche existentielle de la réalité biologique.

« Qu’est-ce que je veux ? » se demande l’individu chez qui les symptômes se présentent, « est-ce que cette apparition est le symptôme d’une volonté dont je n’ai pas encore conscience ? »

« Est-ce que je veux l’amour, est-ce que je veux étudier, voyager ? Est-ce que je refuse la maladie ? Est-ce que je peux faire l’effort de considérer cette maladie comme partie prenante de ce qu’est réellement le vivant ? Est-ce que je refuse la souffrance inhérente à l’existence ? »

C’est ainsi que la volonté se propose à la conscience et que l’individu conscient qu’il est déterminé dans ses actes par le désir et le refus, s’éduque à ce qu’il est.

- Conclusion

Il existe une philosophie derrière le concept de l’anxiophanie. Une philosophie qui permet de reconfigurer les certitudes que nous avons à propos de la maladie, du handicap, du soin, de la politique du soin. Cette philosophie est permise grâce à la sensation qui fait jour en soi. Cette cénesthésie, comme une pensée ayant commencé son chemin se déroule au gré des enchâssements d’idées, amène à la conscience de notre volonté.

Mais il faut porter une attention singulière à cette intrusion de la conscience dans la vie qui jusqu’à lors en était dénuée, car elle entraîne avec elle un chamboulement cognitif et psychique qui relève du tsunami. Celui qui vous propose de façonner une nouvelle manière d’appréhender les objets intérieurs et par conséquent ceux qui proviennent de l’extérieur. Car à s’observer changer, à tenter de comprendre les changements disparates qui s’opèrent en nous, nous finissons par comprendre le monde comme il tourne et le choc n’en est que plus terrifiant. Faire l’expérience de la maladie, c’est-à-dire de la vie dans une autre mesure, c’est par définition faire l’expérience de soi comme nous sommes, et par ce biais rencontrer l’autre. Puisque nous ne sommes qu’un, nous sommes multiples. Le fonctionnement cellulaire qui est le nôtre n’est que la copie conforme de celui de notre voisin certes, mais à être tous pareil, nous sommes à jamais tous différents. C’est toute l’invraisemblable réalité du vivant. Pourtant celui qui dort pour toujours dans un méandre de croyances et de certitudes n’aura pas accès à cette réalité. Il restera englué dans un dédale de couloirs où les portes resteront fermées, englué et définissant la maladie, le handicap, la joie et le désespoir de se savoir vivant comme des pertes de temps et d’énergie et des sujets de dissertation qui ne devraient pas en être. L’anxiophanie a cette force de faire taire le vulgaire en tant qu’elle permet l’intellection de ce que le vulgaire aliéné par la certitude ne peut percevoir. L’anxiophanie amène avec elle la connaissance quant aux formes du vivant et ses expressions multiples, et comme une puissance aristocratique éteint l’opinion, les suppositions et les convictions hasardeuses. Car lorsque nous parlons du désespoir inhérent au diagnostic, lorsque nous évoquons la maladie s’installant, nous sommes alors aux prises avec les plus terribles des ennemis : l’ignorance et le refus de la sensation. Alors avec Kierkegaard, nous pouvons conclure que les connaissances sur ce qu’est l’esprit qui détermine la compréhension de la sensation ne sont sujettes qu’à de périlleuses expectatives. Ici est ma philosophie du soin, faire entrer l’expression du vivant pour en découvrir toutes ses facettes.

« […] quand il définit le désespoir, le vulgaire fait la même erreur que lorsqu’il vous décrète malade ou bien portant… mais une erreur, ici, bien plus profonde, car il sait encore infiniment moins à quoi s’en tenir sur ce qu’est l’esprit […] qu’en fait de santé et de maladie4. »