Valfret: « Expérimenter la limite de sa propre énergie. »

(Propos recueillis par Mathias Moreau)

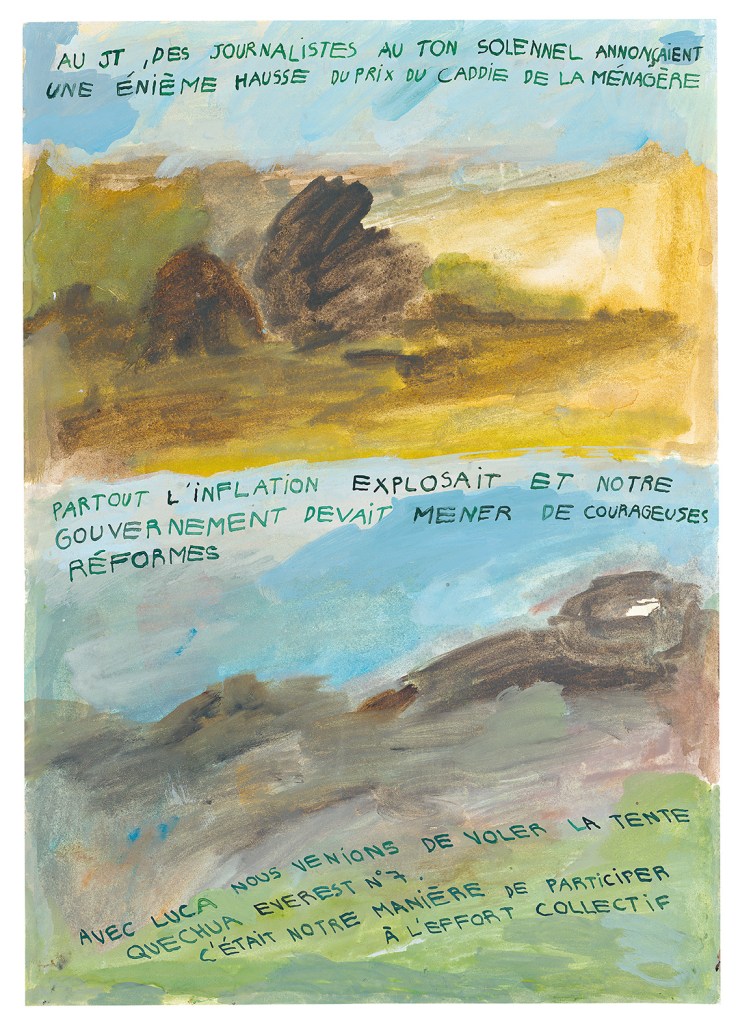

Appelez ses ouvrages comme vous le voulez : BD, roman graphique… peu importe, Valfret de son véritable nom Cyprien Mathieu, est auteur. Il publie en l’espace de deux ans seulement, deux livres magnifiques : Un An Et Demi et La Montagne aux éditions Fremok, dans lesquels il évoque la jeunesse, le rapport à la nature, le capitalisme, la mort et l’amour. Valfret aurait pu être publiciste, métier qu’il déteste certainement à juste titre, tant il cultive un sens aigu du slogan, de la punchline. S’il n’est pas devenu un représentant cynique des MadMen, ses livres ont fait de lui une sorte de héraut d’une époque révolue pour beaucoup d’entre nous : l’adolescence. Délaissant la nostalgie pour le questionnement existentiel pyromane, Valfret réussit à dynamiter tout ce qui compose cette partie de la vie qui entoure l’enfance et l’âge adulte. L’amour n’est pas ce qu’il est censé être, le regard sur le vivant non plus et les adultes, justement, ne sont rien moins que d’ anciens adolescents, tous aussi paumés les uns que les autres. Quant à l’école ? Un nouvel Eldorado pour ceux qui aiment à concevoir des machines à torture ! La plume de Valfret est explosive à bien des égards. Elle sert deux obligations : le retour à soi et le retour à l’autre.

Vous évoquez dans La Montagne, deux philosophes importants dans l’histoire de la pensée, Jean Paul Sartre et Marc-Aurèle, quelle relation avez-vous avec ces deux auteurs et avec la philosophie en général ?

Sartre je l’ai lu à 18 ans, en pleine période de crises d’angoisses et d’anxiété généralisée. J’ai lu certains de ses romans mais surtout l’essai L’existentialisme est un humanisme. J’étais nul en philo, j’ai dû avoir 8/20 de moyenne sur toute l’année de terminale et la même note au Bac. Mais j’ai toujours été tenté par la philo. Bref, j’étais attiré par l’existentialisme en général et le coté engagé de Sartre. L’existentialisme est un humanisme m’a en parti sauvé, réellement. Je me rappelle lire des phrases qui en substance disaient « l’existence précède l’essence » que je traduisais par « on ne doit pas tout décider, connaître, prévoir avant de vivre, on vit d’abord, on fait, on agit puis on ensuite on se définit, on en conclue des choses ». Ça voulait dire : nos actes nous définissent, pas notre médiocrité intérieure. Ça voulait aussi dire, « on peut se créer soit même ». J’étais dans un marasme de pensées déprimées, je me sentais nul, vilain, et je faisais ce constat que le monde était une chaîne infinie de domination. Bref, il existait une vie intérieure et elle semblait tarauder d’autres personnes que moi et en plus, il y avait une voie et elle se situait du côté des valeurs de gauche (je le résume comme ça vite fait), de l’attention, du partage des particularismes, de la volonté de prendre soin du plus grand nombre et des opprimés, lutter contre l’injustice, etc.

Ça m’a beaucoup aidé à l’époque, pas totalement car j’étais assez inépuisable en anxiété…

Présentement, je pourrais étendre l’interprétation de la phrase déjà mentionnée de Sartre à une expression que j’adore car elle accompagne beaucoup mon cheminement artistique actuel: « Où est-ce que ça nous mènera, on le saura quand on y sera » .

Marc Aurèle et le livre Pensées pour moi-même, je l’ai lu récemment.

J’adore ces livres avec des pensées courtes, simples qui ont le souci du pragmatisme. Les stoïciens sont un peu les moines Shaolin de la philo ! Être efficace et ne pas perdre d’énergie inutilement. S’occuper de ce avec quoi on peut interférer et admettre qu’on sera spectateur du reste. Pour autant, ça ne veut pas dire ne pas regarder ce qui nous échappe, je veux dire, ce n’est pas du tout du nihilisme.

Le stoïcisme est une sorte de lâcher prise d’un côté, et de responsabilisation de l’autre. c’est voir tout et en grande lucidité et se rendre pragmatique. On y trouve de l’humilité.

Quelles sont vos autres influences littéraires et/ou graphiques (cinéma, BD…) ? On perçoit une bonne dose d’absurdité dans certaines de vos pages. Je pense notamment à la page où un avion traîne une banderole derrière lui sur laquelle est écrit « votez l’autre con ! »

Évidemment, il y en a plein et très diverses. Beaucoup de livres (BD et littérature), ça va de La conjuration des imbéciles en passant par Richard Powers, BLUTCH, Daniel Goossens, Éric Veillé et son Le sens de la vie et ses frères. Mais j’ai tout autant adoré tous les romans de Fante, ceux de George Orwell que j’ai lu entièrement. Et actuellement il y a Morisot, Piggnochi, j’ai découvert John Berger, Rigoni Stern.

Effectivement, dans une partie de ce que j’aime, il y a l’absurde, l’absurde parce qu’il fait dérailler les logique (morales, économiques…) habituellement appliquées à notre manière d’entrer en friction avec le monde. Avec l’absurde ça dérape, et ce qu’on croyait impossible devient possible. Et inversement. En faisant ce pas de côté, plein de choses sont révélées, sur nous, notre monde, notre fonctionnement.

J’adore quand dans un récit une petite idée simple et toute bête qui est absurde en s’étoffant avec l’avancée du récit, prend des proportions pas possible. Les curseurs sont progressivement poussés jusqu’à explosion. Tout de suite, je pense à La moustache de Carrère, je pense à Don Quichotte de Cervantès. Une idée, une petite, et hop on appuie sur l’accélérateur.

En image/peinture, j’adore aussi bien Van Gogh que plein d’artistes bruts, j’ai redécouvert Magritte et je me sens très proche de son travail.

En écrivant cette réponse, je cherche le lien que j’ai avec l’absurde et celui qui me semble le plus flagrant c’est le fait d’habiter en Belgique. C’est peut-être là que j’ai découvert l’absurde, les choses qui peuvent fracasser en douceur, les élans fantasques noires, et sans prétention, l’espèce de petite misère du quotidien qui est agrémentée de tartines au gouda.

Je pense à C’est arrivé près de chez vous, Les convoyeurs attendent, les films des frères Cohen, de Gustave Kervern et Delépine, à Idiocratie.

Il y a aussi toute la culture télé) mais les Deschiens, monsieur Manatane (tiens revoilà Poelvoorde), Omar et Fred…

Voilà c’est une grande constellation. Pourtant, il y a un grand absent dans ce que je viens de mentionner, les Monty Python. Je n’ai jamais rien regardé d’eux.

Le concept de l’adolescent solitaire, cherchant ses repères et que vous définissez comme indéchiffrable, est au cœur des deux ouvrages, mais, selon vous, quelle place occupe le concept de groupe à l’adolescence ? Est-ce que ce groupe a compté pour vous ?

Oui bien sûr, je crois que la vie dans une bande a été la chose qui m’a le plus impacté jeune ado. C’était fou, puissant, impératif, joyeux et rude. Les enjeux, les confrontations, les parties de plaisir, les expériences diverses, les rapports de domination, les drogues, la fête, ça occupait toute ma vie. Je passais plus de temps avec les potes que chez moi. Notre bande était une micro-société. Et évidemment cette micro-société construisait des normes sociales. Je me rappelle très bien que je n’osais pas dire que j’aimais telle musique, parce que ça aurait été la honte. J’écoutais des trucs en secret.

Dans le livre, le personnage principal est plutôt solitaire. Il traîne avec son petit ami qui est à la fois son amant, son pote, sa famille et sa bande, il remplit toutes les fonctions. Plus tard dans le livre, le personnage se sépare de son copain et pars avec des gens (on a peu d’infos sur eux) plutôt vers la ville. C’est une séquence quasiment sans texte, c’est une suite d’images qui fait défiler le temps. Le but étant d’avoir une dilatation temporelle pour qu’on ne sache pas réellement combien de temps le personnage est parti. À ce moment-là du récit, le lecteur peut imaginer recréer ce qu’est cette vie d’errance en groupe, en fonction de sa propre expérience.

Quelle vision aviez-vous de l’école à l’époque ? Vous évoquez l’idée que l’école empile les enfants. Cette vision a-t-elle changée depuis que vous avez quitté le milieu scolaire ?

Quand j’étais adolescent je pensais sans trop y avoir réfléchi, que l’école était seulement un moyen d’instruire les gens. Évidemment, je comprenais qu’il s’y passait des choses qui n’avaient pas exactement pour finalité le bonheur de la jeunesse. Le simple fait de devoir rester des heures, assis sur une chaise pendant de longues minutes annonce la couleur aux enfants dès les premiers jours: l’école ne sera pas une partie de plaisir. Évidemment, je parle ici de l’école que j’ai connue en France ; je ne sais pas comment ça se passe au Ghana ou au Salvador ou en Finlande.

Les effectifs étant ce qu’ils sont, dès la maternelle les enseignants sont amenés à faire de la gestion de groupe, le particulier est effacé, le but est de préparer l’encadrement à un enseignement standardisé et centralisé. Et plus les années défilent, moins il n’y a pas de temps à perdre car le programme scolaire doit être déroulé.

Il existe pourtant quelques contre-exemples à ce que je viens de dire. Il m’est arrivé d’avoir des enseignants supers en primaire et durant le secondaire, avec un côté extravagant. Ils ne donnait pas cours de la même manière, leur coté atypique me séduisait beaucoup. Mais ces contres exemples sont largement minoritaires.

L’école dès les petites classes c’est la grande découverte de l’existence d’un état social et du mode de gérance administrative communautaire à grande échelle. Je me rappelle la vision des bureaux des secrétaires, c’était très mystérieux ce qui se tramait là-dedans. C’est là aussi qu’on commence son apprentissage de vie au sein d’un grand système bureaucratique, on va s’habituer à vivre dans le climat de cette froideur particulière. On découvre ce qu’est un règlement intérieur par exemple. On comprend qu’on devra se plier à de nouvelles manières d’être et de faire, tout sera si différent de la vie du dehors.

À bien des égards, l’école permet de grandes choses. Historiquement, elle a sorti beaucoup de monde de l’illettrisme, de l’analphabétisme, elle ouvert des chemins vers le savoir, des chemins de traverses pour les transfuges de classe. Mais dans le même temps, l’école est aussi ce jeu de Tétris géant standardisé et centralisé, qui formate, uniformise et empile des enfants dans les salles de cours, les occupe pendant que leurs parents doivent travailler. Tout ça fait fonctionner la grande machine productiviste.

Actuellement je suis prof dans le supérieur, et je différencierais volontiers la période primaire/secondaire de la période supérieure universitaire. Arrivé à ce stade d’apprentissage, les étudiants sont très motivés et en majorité, ils savent pourquoi ils sont là.

Mais c’est assez fascinant de rencontrer des personnes qui sortent tout juste du secondaire et de voir à quel point elles sont formatées par leurs étapes scolaires précédentes et surtout de quelle manière. Moi je constate chaque année à quel point les années d’école avant l’université leur ont inculqué la crainte, le manque de confiance, la peur des profs, la honte sociale, la peur de la mauvaise note, de rater. On se dit qu’on marche sur la tête et que le système éducatif va à l’encontre du bon sens.

Pour moi, les études supérieures ont été un moment de grand plaisir, de beaucoup d’investissements. J’ai découvert énormément, j’ai beaucoup grandi, rencontré du monde. Et rétrospectivement, j’adorerais pouvoir y retourner pour quelques cours que j’ai tout même un peu snobé à l’époque comme certains cours d’histoire de l’art ou de philo. Ce serait génial qu’à 40 ans, on ait le droit de faire à nouveau des études universitaires. Je crois que ça ferait pas mal d’heureux.

En relisant ma réponse , je me rends compte qu’il y a un oubli essentiel : la socialisation et les copains. Car pour moi l’école c’était aussi l’occasion d’être tout le temps avec des copains. Et de faire les cons et de s’amuser. Ça a été essentiel. C’est à l’école que j’ai rencontré des ami.e.s chèr.e.s à mes yeux, que je fréquente depuis le collège pour certains.

On ressent une forte volonté de foutre le feu, exemple parfait d’une violence contenue à l’adolescence qui, parfois, explose littéralement. Est-ce parce que vous vous rendiez compte de l’endormissement des adultes ?

Forte volonté de foutre le feu, évidemment, elle continue d’ailleurs, en étant adulte. Je crois qu’elle ne m’a jamais trop quitté, si elle reste si implantée et intense, elles doit être liée à des événements personnels très anciens.

Durant ma jeunesse c’est évident que je ne comprenais pas le monde des adultes. Il me semblait absolument pas souhaitable et de grandir en copiant leur mode de vie à savoir famille/boulot/vacances/retraites. Je me targuais de ne jamais tomber là-dedans.

Et au moment où j’ai commencé à comprendre les grands enjeux économiques politiques mondiaux, c’était une certitude que mes vieux et les autres de leur génération vivaient dans un monde absolument pas souhaitable et pire que tout, ils en étaient responsables.

Je trouvais mes parents mous, sans audace. Je leur en voulais beaucoup.

Je l’ai d’ailleurs dit à mon père ce à quoi il a répondu « parce que tu crois que j’ai pu y faire grand-chose ? »

Ça m’avait coupé la chique.

Les adultes sont autant empêchés que les enfants. Il avait tout subi aussi. Et lui-même avait hérité d’un monde merdique de la génération d’avant.

Comment faisait-il pour vivre tout ça ?

Peut-être que l’adulte découvre un monde beaucoup trop complexe, ni noir ni blanc mais constamment gris, et que cette manière d’accepter et de valoriser ce gris est aussi un moyen de s’endormir et d’oublier ce qui se trame.

Un adulte qui gère sa vie, dans des conditions économiques stabilisée et suffisantes peut entretenir son existence entre des hobbys, des repas avec les amis, des voyages, du fun. Un adulte dans une certaine classe socio-économique a des libertés de mouvements petites mais suffisantes à son endormissement.

Est-ce que j’étais fâché spécifiquement contre l’endormissement des adultes, je ne sais pas. J’étais fâché parce que le monde ressemblait au paradis de l’injustice, au paradis de la violence et de la domination. Pas seulement la domination à l’école, mais dans les familles, dans le monde entier, un point de vue politique, d’un point de vue économique, géopolitique. C’était comme un grand désenchantement : putain les gars qu’est-ce que vous faites de ce mystère incroyable de la vie ? Vous en faites ça ? Un truc sans panache bureaucratique, de forçat, complètement grégaire et vide, bande de pantins !

Quand j’étais ado, j’avais la certitude que le monde dans lequel je vivais, était seulement UNE des versions possibles. Mais il en existait d’autres, ça me semblait complètement évident et il suffisait de se bouger un peu pour faire dérailler la première vers la deuxième.

Il y a quelques années, un de mes amis avait intitulé une de ses expositions « Tout peut arriver, mais tout n’arrive jamais. »

Ça c’est quelque chose qu’on apprend forcément à un moment de sa vie, on peut avoir de nombreuses utopies, on peut s’imaginer que le changement peut avoir lieu, on peut réfléchir au moyen de ce changement, bref on se dit que qu’il n’y a plus qu’à dérouler. Et étonnamment, les choses ne se passent pas aussi simplement. Putain qu’est ce qui fait qu’un truc advient et pas l’autre ?

Et bien on apprend ça en physique, il y a des forces à l’œuvre.

Maintenant je connais beaucoup d’adultes qui sont encore fâchés. Bien sûr que la colère peut être un état qui nous emporte et nous fait faire des choses regrettables. Mais elle peut aussi être un moteur sérieux et nécessaire. Colère et violence sont des outils précieux à avoir dans une boîte à outils.

Les stoïciens sont un peu les moines Shaolin de la philo !

Le désespoir est un autre angle important dans votre œuvre, je cite : « les sols n’absorbent même plus notre désespérance. » Est-ce que ce désespoir de l’ado débouche obligatoirement sur le désespoir de l’adulte ? Vous écrivez par ailleurs « pourquoi avons-nous tant besoin d’être tristes ? »

Le désespoir est effectivement un sentiment qui habite souvent les personnages dans mes récits. Ce sentiment de désespoir est lié à l’impuissance. Désespoir, impuissance, colère. C’est un trio, une fratrie.

Une expérience qui marque une existence, (et ça se passe chez chacun.e), c’est ce moment où on touchons notre propre limite d’action. Et que cette limite est bien en deçà de ce qui ferait levier.

Expérimenter la limite de sa propre énergie, de sa propre utopie, expérimenter l’incapacité de renverser l’injustice ou la bêtise, l’expérimenter de manière très forte au quotidien, de manière récurrente, provoque de grande oscillations intérieures.

L’aspect politique de nos existences est fort, tout se joue à tout moment, en chaque instant, en chaque lieu.

Le désespoir donc, c’est un état qui nous habite souvent quand on regarde les infos. Et c’est bien normal vu la gueule du monde.

Dans les deux phrases que vous citez, il y a bien sûr une référence très forte au romantisme des personnages. Ils sont dans une forme exaltation des sentiments et de la souffrance et dans un lien grandiose et sublime au sauvage. Mais cette exaltation cohabite avec une forme de rationalité me semble-t-il.

Je fais le lien ici avec ce que Glen Halbrecht nomme la « Solastalgie » dont je reprends une définition : l’angoisse ressentie face à un environnement familier qui se dégrade, une forme de détresse psychologique liée aux changements climatiques.

Personnellement, dès tout jeune, j’ai eu cette personnalité romantique, assez mélancolique et angoissée. Le sentiment de la perte des choses, de leur évanouissement dans un oubli forcé, de l’excessive complexité du monde et des rapports humains, de la funeste fin au bout de l’entonnoir. J’ai compris assez vite que ce dans quoi j »étais tombé était un nid de serpents.

J’ai versé du coté de ce romantisme sans savoir que cela pouvait porter ce nom. Et, plus tard, même si j’avais des dreads, en réalité je me situais au plutôt du côté des gothiques et des punks. Maintenant je dirais que je suis une sorte de hippie triste.

La Solastalgie est un état très partagé autour de moi et plus largement dans la société, je trouve. L’époque actuelle génère en alternance pas mal d’angoisse, de mélancolie et de colère. Le capitalisme néolibéral, chamboule nos vies, transforme les territoires, relègue le vivant non humain à une valeur productiviste, produit une extinction de masse. Mais ce n’est pas juste le constat d’un monde qui disparaît, c’est aussi un rapport au monde qui disparaît.

Je prends pour réel le fait que ce monde capitaliste néolibéral a fait du monde un cauchemar et je souhaite à la fois sortir de la dualité espoir/désespoir et à la fois de ce système politico-économique.

Dans mes récits, de plus en plus, même si les personnages sont désespérés, mélancoliques et fâchés, je souhaite qu’iels parviennent eux aussi à sortir des dualismes occidentaux classiques. C’est important pour moi qu’iels sortent de la nasse et de la gueule de bois. Qu’iels puissent mettre leurs pieds hors du fatalisme et de l’héroïsme.

Se projeter dans un territoire nouveau.

Mais on ne peut pas non plus mettre de côté une forme d’espoir caché, comme quelque chose qui pourrait surgir on-ne-sait-quand. « L’espoir était un poing serré dans une poche de pantalon » dites-vous.

Espoir et désespoir sont deux frères siamois. C’est un duo.

C’est assez difficile de quitter cette manière occidentale de voir les choses et de vivre sans ces deux concepts. Il y a quelques années, j’ai découvert la méditation de pleine conscience (je ne suis plus tellement assidu) et ce type de méditation nous fait sortir de ce duo espoir/désespoir. Il nous fait basculer ailleurs. Maintenant je me dis simplement qu’il faut faire ce qu’on a à faire, quelque part sans espoir ni désespoir.

Vous semblez avoir une forte connexion avec la nature et vous évoquez aussi une sorte de crise identitaire des agriculteurs qui débouche sur une dépression sociale importante. Vous écrivez «pleurer était devenu un sport national. »

J’ai effectivement une forte connexion avec le vivant non humain et avec l’histoire de l’univers. Elle est très forte. Je pourrais dire qu’elle a ses racines dans une période ancienne mais qu’elle s’exprime pleinement depuis assez peu de temps.

La connexion s’est faite, je crois, par le biais de mes grands-parents paternels, il étaient paysans, paysans de l’agriculture vivrière. Il produisaient leurs légumes, avaient leur « bêtes » pour le lait, le fromage et la viande. Petit, je restais chez eux en montagne (ils habitaient le Jura) pendant des semaines parfois. Nous récoltions les pommes de terre et les haricots à rame. Je découvrais qu’il fallait régulièrement aller à la cave pour retourner les pommes et vérifier qu’elles ne se gâtent. Je surveillais les poules et leur poussins, et empêchais les attaques de buses, alors je tapais sur de grandes tôles pour les effrayer. Et puis avec mon père, nous allions ramasser les escargots de Bourgogne en forêt et nous croisions des terriers de renard ou de blaireaux. Nous allions nous promener le long des rivières, nous faisions les foins. Toute la famille se retrouvait à la ferme pour cette occasion. Avec ma sœur, on montait sur le motoculteur, on tassait la masse d’herbe sèche puis on rentrait à la ferme, couché sur la paille à trois mètres de haut sur le motoculteur. C’était extraordinaire !

Plus tard à l’adolescence les choses ont changé. La ferme m’ennuyait et je préférais passer du temps à fumer des joints avec ma bande de potes dans la plaine du bassin Genevois.

La campagne, la nature, le sauvage, tout ça me paraissait ennuyeux.

Mais régulièrement, je continuais à aller chez mes grands-parents

C’est donc beaucoup plus tard que ce lien a repris vie, il y a quelques années, je dirais dix ans, j’ai fait un potager dans lequel je me suis investi à fond en me disant que s’occuper de produire de la nourriture était une activité nécessaire et essentielle par les temps qui court tout en étant bigrement intéressante. J’ai d’ailleurs beaucoup réfléchi durant cette période au fait de me réorienter professionnellement dans ce sens-là.

Je ne l’ai pas fait mais j’ai aidé un ami maraîcher. Et surtout, j’ai encore plus investi le potager, avec serre, poules, fruitiers. Autour de moi des gens de ma génération se sont lancés dans le maraîchage.

Je m’intéresse en autodidacte à l’histoire de l’agriculture et des types d’agricultures, d’abord parce que comme je l’ai écrit plus haut, produire de la nourriture est une activité première essentielle, et ensuite parce c’est une activité qui est, et a été chamboulé par un renouveau technique et technologique continu, depuis l’invention de la houe jusqu’à l’apparition des moissonneuses batteuses. Et certainement que chacune de ces techniques n’induit pas le même rapport au monde.

La paysannerie vivrière que j’ai aperçu dans ma jeunesse n’a plus rien à voir avec le métier d’exploitant agricole. Un agriculteur selon le modèle de la FNSEA n’est rien d’autre qu’un agent industriel de la production alimentaire. Il s’occupe de monoculture, il gère un volume de surface. Il reste peut être un observateur d’une forme du vivant mais il n’est plus ce connaisseur de la biodiversité. Il met des pesticides dans ses sols mais il ne sait plus comment la vie s’y tient.

Normalement, ce métier est beau, certes tu cravaches comme un dingue , tu sues parce que tu es dépendant du truc le plus indomptable du monde : la météo, mais tu es au contact du vivant, de la magie. Tu es la nature. C’est extraordinaire. Ce lien avec le sauvage, la puissance de cette relation, elle a des germes de spiritualité très puissantes.

Dans La Montagne, c’est assez déchirant de lire les pages qui concernent la mort du père, on a peur de comprendre qu’elle exprime une solitude qui était déjà présente et qui va perdurer. Quelle part de fiction et de réalité y-a-t-il dans votre œuvre ?

La mort du père est effectivement l’apogée d’une sorte d’hypersolitude. C’est lié à ce que je raconte dans ma réponse précédente sur la vie difficile des agriculteurs.

La mort du père c’est la mort du protecteur, de celui qui faisait lien avec les aïeuls. Dans le livre, elle pose cette question au personnage principal : « bon alors tu vas faire quoi de cet héritage, toi ? »

La part de fiction et de réalité qu’il y a dans mon travail est incontrôlable. C’est très banal de le dire mais la rapport fiction/réel ne se situe souvent pas là où les gens le croient. J’ai fait plusieurs rencontres, que ce soit avec le livre précédent Un et demi ou La montagne, et je suis souvent étonné que les gens croient dur comme fer que c’est une autobiographie.

On me demande parfois ce que ça fait de raconter ma vie intime amoureuse sexuelle dans un livre.

Certes, il y a des liens, dans certains grands thèmes, avec ce que j’ai pu vivre ou dans certaines anecdotes ou habitudes, mais ça s’arrête là. C’est assez banal, il s’agit au final d’un patchwork de choses vécues, entendues, créées, ou apparues soudainement et mises en lien.

Quand je me lance dans un récit, je travaille beaucoup dans une sorte de semi improvisation, je ne m’intéresse pas à savoir comment et pourquoi les idées arrivent, quelle est la part autobiographique ou pas. Mon seul barème est d’être surpris et que quelque chose en moi trouve adhérence, puissamment et de manière pérenne.

J’ai un rapport assez, comment dirais-je, chamanique à la création. J’ai souvent l’impression que ce sont les idées qui viennent à moi et pas moi qui vais vers elle. J’ai souvent l’impression qu’une entité en moi décide de dire quelque chose.

Je ne m’identifie pas à cette partie de moi, je laisse juste de la place à sa voix. Et je retranscris. Mais cette voix peut mentir, elle peut absolument faire ce qu’elle veut.

Moi je note.

Utiliser la surprise, l’accident, le fait de ne pas savoir où je vais, voir les choses se faire c’est primordial pour moi, pour garder une fraîcheur. Et l’envie. Dans mon geste créatif, je ne veux pas anticiper je ne veux pas tout comprendre, je souhaite préserver du mystère et de l’étrangeté. Évidemment, il y a des temps où je pose les choses à plat et je construis avec ce qui est sorti, je compose avec ce puzzle. Et s’il le faut, je viens mettre un peu de liant… comme du mortier entre chaque brique. Voilà, je crois que je suis plutôt maçon en fait.