Bernie Bonvoisin : « La concrétisation du vouloir faire précède l’explication du faire. »

(propos recueillis par Mathias Moreau)

.

Rencontrer Bernie Bonvoisin dans un bar parisien pendant deux heures pour évoquer avec lui ce qui l’a construit, c’est un rendez-vous unique à plusieurs égards, considérations liées à la carrière, à l’œuvre et à la personnalité hors-normes du chanteur de TRUST. Une carrière commencée il y a près de cinquante ans ayant donné naissance à douze albums, des milliers de concerts et à un titre emblématique dans l’histoire du rock, pas seulement français. Antisocial devenu l’hymne de toute une génération de musiciens anglais ou américains et de fans de hard-rock, permit au groupe d’asseoir une image sans précédent dans l’Hexagone. Car en l’espace de deux albums, TRUST était devenu sulfureux ; aidé par la censure giscardienne mortifère, le groupe, en 1980, écrivait son histoire.

Il existe peu de paroliers comme Bernie, aussi incisif, juste et assénant avec assertion des observations d’une effroyable réalité. Héritier des romanciers sociaux, il s’en est démarqué pourtant par la violence de ses textes, une violence légitime au regard de celle qu’impose la société à l’individu. Bernie a toujours su fixer sur le monde et ses aliénations, un regard d’une précision analytique redoutable, dénonçant l’oppression sous toutes ses formes ; les textes de la trilogie Trust/Répression/Marche Ou Crève devenant même pour certains, prophétiques. Après des carrières solo et quelques albums dans les années 90 et 2000, en 2018, le groupe signait un retour magistral avec Dans Le Même Sang, un manifeste incendiaire prônant l’émancipation de tous les conformismes et critique acerbe de ce que sont les démocraties, devenues alors démocrassies.

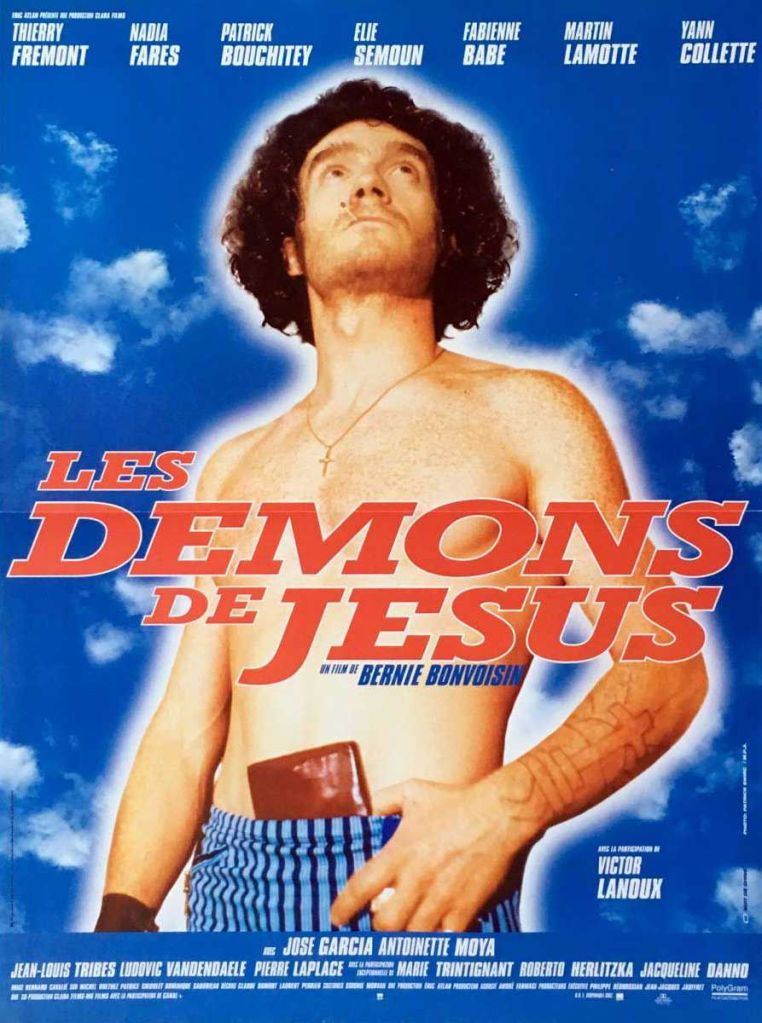

Mais pour autant, il ne s’agit pas pour Bernie de tenter une explication métaphysico-téléologique à son écriture, ni même à celle de son existence pourtant riche en rencontres et création, car en nietzschéen qui s’ignore, il préfère passer par la sensation cénesthésique pour expliquer la cause de ses actions en arguant que la vitalité est en toute chose. De la banlieue de Nanterre aux scènes du monde entier, du plateau de cinéma aux camps de réfugiés, il est devenu un acteur singulier de la scène culturelle française. Chanteur engagé comme aucun autre, mélodiste hors-pair, auteur de cinq albums solo dont l’extraordinaire Amo et Odi, réalisateur du film culte Les Démons De Jésus, écrivain et documentariste militant, Bernie Bonvoisin n’est comparable à personne et personne ne peut se comparer à lui.

Bernie, tu es né en 1956. Quelle enfance as-tu eu ?

J’ai eu une enfance très heureuse. J’ai grandi et vécu à Nanterre pendant vingt ans, dans une cité HLM, entre le plus grand bidonville d’Europe et la fac. Ce sont des années fabuleuses.

Mon père était ouvrier et ma mère travaillait en tant que cantinière dans les écoles. Dans ma cité, on trouvait des républicains espagnols, des gitans, des maghrébins. Il y avait un vivre ensemble inconditionnel, les extrêmes exacerbées n’existaient pas dans notre cité, le racisme n’existait pas. Nous vivions les mêmes choses, nous étions soumis aux mêmes problèmes. Il y avait une vie intergénérationnelle riche ; souvent, les pères de famille descendaient avec nous pour jouer au foot. Je vivais beaucoup dehors ; la rue, c’était le réseau social de l’époque.

Le fait d’avoir été élevé dans ces conditions de vie et de pensée forge obligatoirement certaines valeurs avec l’impression qu’elles te traversent et te percutent très tôt. Je crois qu’elles ne m’ont jamais quitté, je ne m’en suis jamais débarrassé, également aussi parce que je n’ai jamais eu la nécessité de m’en débarrasser. Ces valeurs sont à la base de la construction de mon regard sur le monde, sur les autres.

Quel rapport avais-tu à la lecture à cette époque ?

Le premier souvenir que j’ai est lié à Moby Dick. Je ne lisais pas vraiment dans l’enfance, c’est venu beaucoup plus tard. Mais ce qui m’avait marqué dans ce livre, c’est le souffle. En littérature, c’est ce qui m’intéresse le plus. J’ai lu tard, mais le souffle inhérent au style c’est ce qui me porte véritablement. Ce n’est que récemment que j’ai lu Céline par exemple. J’avais acheté il y a longtemps Voyage Au Bout De La Nuit et Mort A Crédit, dans La Pléiade mais je n’avais jamais ouvert le livre. Je tombais souvent sur des interviews de Jean Gabin ou de Michel Audiard qui racontaient que leur vie avait changé après avoir lu le Voyage et je me disais que ce devait être puissant. Effectivement, je fus emporté par le côté visionnaire, la capacité à magnifier le sale, par le torrent verbal impressionnant, par l’outrance du personnage et j’ai acheté et lu tous ses livres. Lire quelque chose d’autre après ça est devenu très compliqué.

Il y a une question toujours d’actualité avec Céline qui est celle de pouvoir dissocier l’écrivain et l’homme aux idées nauséabondes.

Chez lui, je retrouve cette image de celui qui, au lieu de faire profil bas ou de s’excuser après ses premières sorties antisémites, en rajoute des tonnes au fil des ans et ne cesse d’en faire des caisses. On sent le type prit au piège de son outrance. J’avais voulu ouvrir une fois un de ses pamphlets, L’École Des Cadavres, pour avoir une vue complète de son œuvre. Je ne lus qu’une dizaine de pages et puis je me suis dit « ouais, c’est bon, ça va quoi … » C’était l’outrance à son paroxysme ! Mais au moins, je peux dire que je sais de quoi il retourne contrairement à beaucoup qui n’ont jamais posé les yeux dessus. C’est assez consternant d’entendre des gens parler de Céline sans jamais l’avoir lu.

Mais pour revenir à Moby Dick, c’était évidemment le coté épique, l’obsession du capitaine qui m’avaient plu ; quand tu es adolescent, l’aventure tient une place importante dans ton imaginaire.

Est-ce que l’école a joué un rôle important dans ta vie ?

Je l’ai arrêtée assez tôt, à seize ans et demi après avoir suivi un cursus dans un lycée professionnel. Au collège, je me souviens d’une prof de français, madame Ribet, qui était fabuleuse. C’est en grande partie grâce à elle que m’est venu le goût de l’écriture et de la lecture. Elle nous faisait évidemment rédiger et m’a fait prendre conscience de certaines choses. Avec elle, j’avais découvert la richesse de notre langue, la diversité lexicale. Elle nous encourageait, et quand tu es adolescent, être conforté dans un domaine, est une véritable chance. J’avais certainement besoin d’être rassuré.

L’école t’a manqué par la suite ?

Non pas véritablement car, très vite, j’ai eu besoin d’indépendance. Je sentais que les choses qui m’attiraient étaient lointaines. J’ai travaillé tout de suite après le lycée. Pendant quatre ans, je fus machiniste à l’Olympia à la suite d’un concours de circonstances assez invraisemblable[1] et puis je suis parti une première fois seul à New-York, à dix-sept ans. J’avais atterri à Brooklyn puis dans le Village chez Sylvain Sylvain, le guitariste des New-York Dolls que j’avais rencontré à Paris, j’allais au CBGB, dans ce genre d’endroits qui n’existent plus.

J’ai eu la chance d’avoir des parents qui m’ont fait confiance. Mon père s’était engagé très tôt dans la marine et il avait ce goût prononcé pour le voyage. Il avait fait quatre fois le tour du monde. Je pense qu’il lui est restée cette idée qu’il fallait partir pour s’émanciper. Sa vie avait été particulièrement difficile et violente et il y avait en lui une force qui ne l’arrêtait pas. Peu de temps après avoir débuté avec TRUST, j’avais traversé une période de défiance envers moi-même, j’avais perdu confiance en mes capacités à réussir et j’avais dit à mon père : « mais peut-être que je vais rencontrer un mur ! » et lui, avait répondu : « et bien tu sauras qu’il y en a un ! » Plus tard, lorsque nous avons joué au Pavillon de Paris et que tous les billets s’étaient vendus en deux heures, en descendant de scène, je lui avais dit merci. Il avait ce genre de mentalité qui le faisait continuer malgré les obstacles, et certainement que j’en ai hérité.

L’amitié a également joué un rôle important dans cette construction individuelle. Les amis sont ceux avec qui tu te fâches et que tu rappelles, avec lesquels il n’y a pas de non-dits. Le cliché qui tient les amis présents en toutes circonstances est indémodable mais ce n’est pas grave. Il illustre une vérité intemporelle.

Ce qui me soulève c’est de proposer une grenade dégoupillée !

Est-ce qu’il y a un moment dans cette jeunesse, où tu as pris conscience des enjeux de pouvoir qui se jouaient dans les institutions comme la famille, l’école, le travail ?

En 1968, j’avais douze ans et les manifestations ont commencé tout près de chez moi. Les étudiants de la fac de Nanterre montaient sur les toits tous les soirs pour balancer des trucs enflammés et gueuler dans des porte-voix toutes sortes d’insultes à l’adresse des flics qui n’avaient pas encore reçu l’autorisation d’entrer. Nos fenêtres donnaient sur la rue du 11 novembre et je voyais tous les cars de police alignés les uns derrière les autres. Je les voyais boire de la bière dans les paniers à salade. Très vite, j’ai pris part aux manifestations, on y allait pour jeter des trucs sur les flics, se faire recourser et parfois prendre un coup de pied au cul. La jeunesse des facs était extrêmement politisée. Très tôt, j’ai pris conscience que certaines choses étaient intolérables, notamment l’idée qu’il existait des populations sans-terre ou qu’on expulsait de chez elles et très vite, la cause palestinienne a été un point de focalisation important. C’est une cause qui est arrivée tout de suite après celle du Viêt-Nam. Nanterre, ville communiste, faisait partie de ce qu’on appelait la Ceinture Rouge, c’est là qu’eut lieu l’ouverture de la première M.J.C. par exemple. On pouvait y voir des expos de photos sur la guerre du Viêt-Nam, sur l’effet du napalm, et ça modelait notre perception des problèmes. Même si mes parents n’étaient pas militants, ils étaient très vindicatifs vis-à-vis de cette oppression, de tout ce qui pouvait tendre à te faire plier. C’était là leur positionnement idéologique. Il ne fallait jamais baisser les yeux même si on avait tort. Cette possibilité de ne pas avoir raison ne devait pas nous faire sentir oppressés. Ce sont deux choses différentes que d’avoir tort et de baisser les yeux.

Quand est arrivée l’envie d’écrire ?

Quand je travaillais à l’Olympia entre 1972 et 1976. Mais paradoxalement, travailler dans cet endroit a un peu annihilé mes velléités de monter sur scène. Parce que je voyais l’envers du décor et le comportement de certains artistes, j’ai vite déchanté. Mais ça m’a permis de côtoyer Bruno Coquatrix et son neveu Jean-Michel Boris, qui reprenait toute l’histoire de la salle en main, et qui était une personne fantastique. Il me demandait souvent ce que j’écoutais, et je lui parlais de Rory Gallagher, de Status Quo… et il les programmait. Il y avait des concerts de ce type en matinée les samedis, dimanches ou lundis. J’ai tenu un cahier, que j’ai toujours, avec tous les noms des artistes que j’ai pu croiser pendant cette période. Par ailleurs, j’étais curieux de tout ce qui pouvait se faire dans le monde artistique, une curiosité sans réserve. La musique venait en grande partie de l’influence de mes deux frères, plus vieux que moi, qui m’avaient ouvert au rock américain et anglais des années 50 et 60. Et c’est grâce à eux que j’ai pu me forger par la suite, une culture musicale, qui va aujourd’hui de Maria Callas à Led Zeppelin. La littérature, comme je l’ai dit, est venue plus tard car je pense, avec le recul, que je n’y étais pas encore disposé. Je suis quelqu’un d’entier dans mes découvertes, et lorsque je me suis mis à lire, ce ne fut pas sporadique.

Il y a des expériences notables dans une vie et tu viens d’en conter certaines, ce sont celles qui font que l’on devient celui que l’on veut devenir. Comment avez-vous vécu vos concerts donnés en prison ? car je sais que le concept d’enfermement te tient à cœur. Deux chansons de TRUST très fortes à ce sujet l’évoquent, Le Mitard sur un texte écrit par Jacques Mesrine et Instinct De Mort dans laquelle tu dis notamment que la peine de mort est désormais administrative.

Nous avons été les premiers à jouer à Fleury-Merogis effectivement, le 24 janvier 1980, et il y a deux anecdotes que nous avons vécues qui illustrent bien ce qu’est ce monde carcéral. La première concerne les matons qui avaient organisé une tombola pour eux-mêmes et avaient décidé que le premier prix serait une réplique d’un AK-47 (sic !). Nous avions trouvé cette idée particulièrement étrange. Ça renvoyait à ce que dit la chanson Instinct De Mort : « C’est dans tes prisons qu’on fabrique le crime […] Surtout quand tu es gosse, tu apprends vite la haine. » Nous avions joué pour quatre cent détenus dans une chapelle, des détenus qui n’avaient pas de famille, qui ne recevaient aucune visite.

La seconde anecdote concerne un de ces types dont je croisai le regard, qui était assis derrière une fenêtre ; après avoir longé un grand couloir et arrivé à sa hauteur, il m’avait demandé : « il fait beau dehors ? » En rentrant le soir, chez toi, tu ne peux rien faire d’autre que de penser à ce que tu viens de vivre. L’enfermement c’est vraiment quelque chose de particulier. L’expérience est très compliquée à vivre même en connaissance de cause. Savoir que ces personnes ont commis des délits ou des crimes ne doit pas empêcher de penser le concept d’enfermement. J’ai organisé pas mal de rencontres radiophoniques par la suite aussi bien dans les prisons d’hommes que de femmes et je pouvais me rendre compte de la difficulté extrême de vivre dans ces lieux insalubres, violents, de promiscuité. Toutes ces expériences me ramènent aussi et souvent à tous ces crétins qui osent parler de la prison sans jamais y avoir mis les pieds.

Justement, à ce propos, quelle importance donner à l’action plutôt qu’à la théorisation ?

Pour moi, l’essentiel est là. Dans le faire. L’explication doit venir ensuite. La concrétisation du vouloir faire précède l’explication du faire. L’exemple le plus parfait c’est mon expérience de cinéaste. J’ai réalisé trois films et lorsque je suis arrivé sur le plateau du premier, je ne savais même pas ce qu’était une focale ! Cette volonté partait du simple fait d’avoir voulu écrire un scénario, un jour, après avoir fumé un pétard !

Peu importe la réception par le public de ce que j’entreprends, ce qui m’a toujours intéressé c’est oser puis faire. J’applique ces deux principes à la vie dans son ensemble et surtout à la création. Même si mon écriture a toujours été un peu hors-cadre et donc toujours un peu plus compliquée à faire accepter, ce qui me soulève c’est de proposer une grenade dégoupillée.

Tous tes « faire » ressemblent à des grenades dégoupillées.

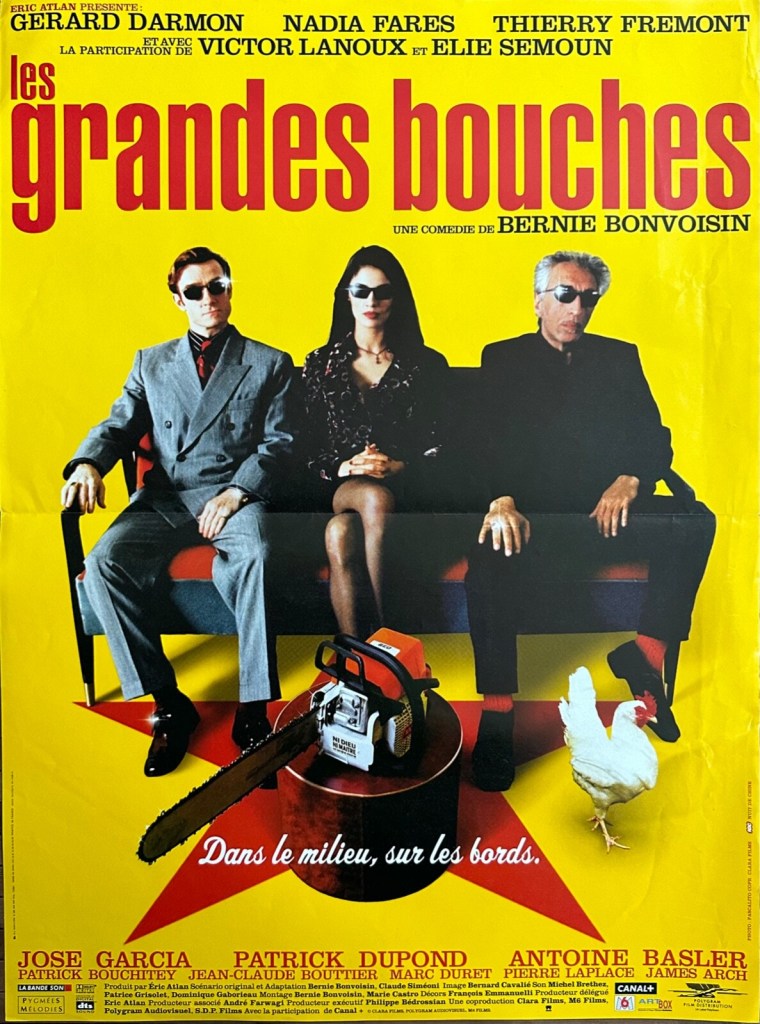

Oui, c’est vrai. J’aime l’excès, l’exagération, parce que je considère que c’est un biais intéressant pour dénoncer les injustices, les inégalités. Je m’en étais une nouvelle fois servi dans mon second film, Les Grands Bouches comme j’avais pu le faire avec le premier. Mais je m’étais fait dépasser par le budget et la technique et ils m’avaient quelque peu déstabilisé, ce qui me valut de me faire descendre par les gens de la profession. Alors que pour eux j’étais un génie avec Les Démons De Jésus, j’étais devenu nul avec Les Grands Bouches et ça venait des mêmes personnes. Et puis quand je suis revenu avec le scénario de Blanche, les mêmes m’ont à nouveau considérer comme un génie. Ce milieu du cinéma est assez hypocrite, il essaie de te faire croire qu’il y a des règles à suivre, que le public a envie de voir tel ou tel film plutôt qu’un autre, etc. Moi, ce qui m’intéressait dans le cinéma, c’était de faire parler des gens qui n’entraient pas dans les cases, qui ne cochaient jamais les bonnes. Je crois me souvenir que c’est Freddie Mercury qui disait qu’il préférait aller en enfer parce que c’est là que se trouvaient les gens intéressants.

Les gens intéressants ne sont pas toujours ceux auxquels on pourrait penser en premier lieu effectivement, ne seraient-ce pas ceux qui ne passent jamais à la télévision par exemple ? Comment as-tu vécu le voyage qui t’a permis de réaliser ton premier documentaire[2] ? Qu’est-ce qu’il t’a apporté ?

J’ai mis huit mois pour m’en remettre et je peux dire sans ambiguïté qu’il y a ma vie avant ce reportage et ma vie après. Encore une fois, le mieux est de raconter une anecdote qui, à mes yeux, exprime parfaitement le décalage que l’on peut observer entre ceux qui sont sur le terrain et ceux qui en sont loin, à des lustres de ce que ces enfants réfugiés pouvaient vivre au Liban. À Tripoli, nous venions de rencontrer Suhail qui avait dix ans et qui nous avait raconté comment les chabihas, ces milices de Bachar el-Hassad, les avaient mis en joue, lui et son père, ses oncles et son grand-père, comment il avait assisté au meurtre d’un de ses cousins sur lequel un canon de char avait tiré. Suhail nous racontait très mécaniquement le démembrement de ce proche. Après ce témoignage, je m’étais assis par terre, j’avais allumé une cigarette et j’avais fondu en larmes. Le soir en rentrant à Beyrouth, je reçus un coup de téléphone de Paris d’une amie comédienne qui me racontait comment sa vie était devenue un enfer à cause des comportements… de son agent. Moi, j’avais toujours la tête à Tripoli, et je me demandais bien ce qu’elle pouvait entendre par enfer ! Bien sûr, elle n’était pas au courant de ce que je venais de vivre, ni même de ce que ces enfants vivaient, mais c’est là où tu te dit qu’il est extrêmement difficile de mesurer ce que de tels événements peuvent représenter dans une vie et comment ils peuvent remodeler ton existence et évidemment celle de ceux qui les vivent. Ils font voler en éclats le moindre truc sur lequel tu avais des idées préconçues, les choses sur lesquelles tu doutais. Je n’avais pas vécu l’horreur qu’Ali, un autre garçon, avait vécue lorsqu’il avait assisté à la mort de son père et de sa mère. J’avais un toit sur ma tête, ma famille m’attendait en France, j’avais un boulot. On ne sort pas indemne de ce genre d’expérience, surtout par le prisme de l’enfance qui par définition, est sans filtre.

Ça m’a permis de comprendre comment certaines personnes arrivent à relativiser des événements que nous, nous pourrions considérer comme graves. Ma belle-fille est palestinienne, elle et sa famille, ont été chassées quatorze fois de chez eux à Ramallah, son père a failli être tué par un colon il y a quelques mois. Quand elle raconte tout ce qui leur arrive, je comprends mieux maintenant comment elle parvient à prendre de la distance. Une facture que tu n’attends pas et que tu découvres dans ta boite aux lettres, franchement… ce n’est rien !

Dans le reportage, il y a une scène terrible dans laquelle tu es confronté à cette réalité et c’est doublement terrible car tu ne peux pas y échapper.

Oui, tout est parti d’une question que je pensais anodine. Nous étions dans les locaux de Fraternity Association dans le camp palestinien de Bourj el-Barajneh dans lequel, en principe nous ne pouvions pas entrer. Cette association accueillait les enfants pour leur dispenser des cours divers et variés, et j’avais posé la question quant à savoir ce qu’il leur manquait de la Syrie. Un enfant avait répondu son école et ses copains, mais il avait ajouté qu’il voulait aller se recueillir sur la tombe de son père. Ça avait été un détonateur dans la classe ; en disant cela, il avait permis aux autres enfants la possibilité de s’exprimer. Le temps que je comprenne ce qui se passait, une jeune fille quitta la salle en pleurs. Alors que je tentais de retenir mes larmes, ce que je ne réussis pas à faire, elle vint vers moi pour me les essuyer et s’excuser. Ce qui était un non-sens à mes yeux car c’est plutôt moi qui avait été maladroit. Leur enfance innocente avait volé en éclat à ce moment précis.

Certains avaient des punchlines incroyables, dignes de réflexions adultes. Comme lorsque Marwane me dit que de retour en Syrie, il organiserait un barbecue géant et inviterait seulement les pauvres. Quand je m’étais étonné de savoir pourquoi seulement les pauvres, il avait répondu « parce que la pauvreté n’est pas une honte. » À ce moment-là, il travaillait douze heures par jour, pour quatre dollars, à ramasser des patates et porter des caisses de vingt kilos.

Donc, c’est une des raisons pour lesquelles, je fais tout ça. Pour montrer à tous ces gens qui racontent n’importe quoi ce qu’il se passe réellement.

Dans les albums Europe Et Haines et Dans Le Même Sang, il y a deux chansons qui luttent contre l’extrême droite, est-ce qu’il s’agit de cela aussi ?

Oui, il s’agit de lutter contre l’exclusion et l’ignorance sous toutes leurs formes. Quand j’entends certains dirent « on n’a pas essayé »… il faut être con pour dire quelque chose comme ça, il faut vraiment ne rien connaître à l’Histoire. Ce genre d’idées n’est là que pour diviser et stigmatiser. Il y a une telle pauvreté, une telle insuffisance dans le discours et dans l’idée politique qu’ils essaient de surfer sur des trucs nauséabonds pour aller chercher des voix. Je pense qu’au fond d’eux-mêmes, tous ces gens se savent médiocres, mais au lieu de tenter d’y remédier, ils préfèrent stigmatiser et attaquer sur des valeurs inhérentes à l’humanité : bienveillance, compréhension, altruisme…. Le terme « islamo-gauchiste » en est un parfait exemple. Il est devenu une insulte. Nous sommes dans une comédie de l’absurde, ça dérape de partout. L’empathie a disparu. C’est la première fois dans l’Histoire, qu’un génocide est filmé en direct sans que rien ne se passe pour l’arrêter. Il y a un tel déni de réalité que l’on en arrive à tout confondre. Antisémitisme et critique d’un gouvernement assassin, accusation de crimes contre l’humanité et support d’un entrisme religieux.

C’est pour cette raison que le format du documentaire est intéressant, il n’y a plus que les grands reporters, comme Paul Moreira, qui réussissent à nous amener de l’information, une véritable lecture des événements sans être partisan. Aujourd’hui, ceux qui s’appellent journalistes ne sont plus que des paillasses, relayant des informations non vérifiées, se renseignant sur les réseaux sociaux. Mais on a finalement ce que l’on mérite, les dirigeants, la culture, l’information. Tout est médiocre.

Si on fait un peu l’exégèse de certaines de tes chansons, il y a des choses marquantes et qui semblent définir ta façon d’écrire et surtout ce que tu essaies d’exprimer. Je dois dire qu’une des chansons qui m’a le plus marqué, c’est Préfabriqués. Il y a une forte accointance avec l’anarchisme.

Effectivement, c’est la première chanson du premier album et les deux premières phrases sont symptomatiques. « Je crache à la gueule de tout ce système, quand je marche dans la rue je ne porte pas d’emblème… »

Je ne sais pas si tu peux mesurer, parce que tu es le créateur, mais cette chanson est d’une puissance folle…

Cette chanson fait partie de celles que l’on n’a jamais cessé de jouer sur scène. Même si elle a évolué dans ses arrangements, on l’a toujours jouée.

J’aimerais insister sur la puissance de tes textes et leur violence initiée par leur thématique sociale. Il y a une chanson que je trouve fabuleuse d’un point de vue mélodique mais parce que les paroles me sont aussi très chères, c’est Ni Dieu Ni Maître.

Je crois que c’est une des particularités de TRUST, d’avoir toujours beaucoup travaillé et espéré des textes qui tiennent la route. Ni Dieu Ni Maître est la chanson que je préfère de tout notre répertoire. La jouer sur scène me rend fou ! L’idée de parler d’anarchisme est, je pense, beaucoup plus affirmé que dans Préfabriqués même si le texte s’est écrit aussi vite. Cet album, Dans Le Même Sang, a été enregistré en trois jours, live, sans re-recording, avec la meilleure formation qu’on ait jamais eue, je le trouve fabuleux. Chaque élément est à sa place. Ça faisait cinquante ans qu’on essayait d’arriver à cette maitrise et je crois que nous y sommes parvenus.

Mais comment t’est venu ce mode de pensée anarchiste ?

Je ne sais pas vraiment. Je pense que cela peut venir d’une sorte de brassage, de rencontres, d’affinités. Peut-être de l’ordre de l’instinctif. Peut-être même quand ça parait contradictoire avec d’autres pensées… c’est aussi le fait d’accepter cette contradiction. De toute évidence, il s’agit d’un rapport avec l’ordre, l’ordre hiérarchique mais aussi l’ordre naturel des choses. Je me positionne vis-à-vis de cet ordre-là. J’ai toujours pensé que l’instinct prévalait sur l’explication, et il y a dans ce genre de comportement plus d’instinct qu’autre chose selon moi, quelque chose de la chair, quelque chose d’organique.

Je suis passionné par les auteurs romains et en lisant Marc-Aurèle, je me suis dit que c’était injouable. Mettre de côté le corps est impensable, n’être touché par rien, faire que la volonté soit maîtresse du jeu, l’idée que tout ce qui est autour n’est qu’un murmure… mais enfin ! le murmure, tu te le prends en pleine face quand même ! Tu n’as pas le choix que de le subir ! J’ai plus de facilité à expliquer les choses par l’intermédiaire de l’instinct, de la physiologie. C’est aussi comme ça que je fonctionne. Quand je fais un documentaire, ça se ressent fortement. Quand je derush les images, je le fais avec Luc Hermann, et souvent, il me dit « mais d’où vient cette question, que tu poses ? jamais en école de journalisme on apprendrait ce genre de choses ! » C’est le fait que ça passe par le corps, par la sensation plutôt que par la raison. Alors ça peut être très bien reçu mais aussi vécu comme une agression parce qu’il n’y a pas le filtre de la raison. La vie est intéressante parce que tout bouge sans cesse, et ça bouge parce que c’est organique.

À l’instar de mon écriture, tout va très vite. Très souvent et ça peut paraître étrange, mais c’est le riff de guitare qui m’inspire la thématique. Il y a certainement eu une réflexion inconsciente avant, et c’est ce qui fait que je ne galère jamais sur un texte.

Ce qui est intéressant aussi, c’est qu’une chanson, un album, une production, représentent souvent la vérité d’un moment. Lorsque nous avons réenregistré les trois premiers albums à la fin des années 2010, j’ai voulu réécrire certains des textes pour coller à l’actualité. La musique, elle aussi, est organique, elle vit, elle évolue à son propre rythme et tu ne peux jamais anticiper le chemin qu’elle prendra. Ni même le tien, parce que la vitalité est une force polymorphe et qu’elle te mène en des endroits inconnus jusque-là.

[1] Alors que Bernie fait de la peinture dans la boutique de ses amis disquaires rue Caumartin, quelqu’un entre et demande s’il n’y a personne pour le remplacer pendant ses vacances. Bernie accepte sans savoir que le type en question travaille à l’Olympia en tant que machiniste.

[2] Paroles d’enfants syriens : la misère entre deux jardins, réalisé avec Pedro Brito da Fonseca pour Envoyé Spécial et la chaîne parlementaire LCP.